| Geb. am: | 20. Oktober 1893 |

| Fakultät: | Juridische Fakultät |

| Kategorie: | Doktorgradaberkennung |

Otto GERSTL, geb. am 20. Oktober 1893 in Linz/Oberösterreich, war der Sohn von Dr. Gustav Gerstl (1858–1920, Rechtsanwalt) und dessen Frau Emma geb. Wolfsheimer (1864–1946). Während seiner Schulzeit war er Mitglied im "literarischen Club" und begann Grafiken zu sammeln. Nach der Reifeprüfung am Gymnasium Spittelwiese in Linz 1912 begann er an der Universität Wien Jus zu studieren, besuchte aber auch Vorlesungen in Kunstgeschichte. In Wien lernte er auch den Grafiker Klemens Brosch kennen, mit dem ihn bis zu dessen Suizid 1926 eine Freundschaft, aber auch eine Art Mäzenatentum verband. Gerstl unterstützte Brosch wiederholt mit Geld und kaufte ihm mehrere Bilder ab, u.a. ein eigens für Gerstl entworfenes Ex-Libris (1915).

Während des Ersten Weltkriegs legte er 1915 die Offiziersprüfung ab und kam danach zur Gebirgsausbildung nach Imst/Tirol, später an die italienische Front, ab 1917 zum Garnisonsdienst nach Linz.

Im Rahmen eines Studienurlaubs konnte er 1918 an der Universität Wien die Staatsprüfung sowie die abschließend Rigorosen ablegen.

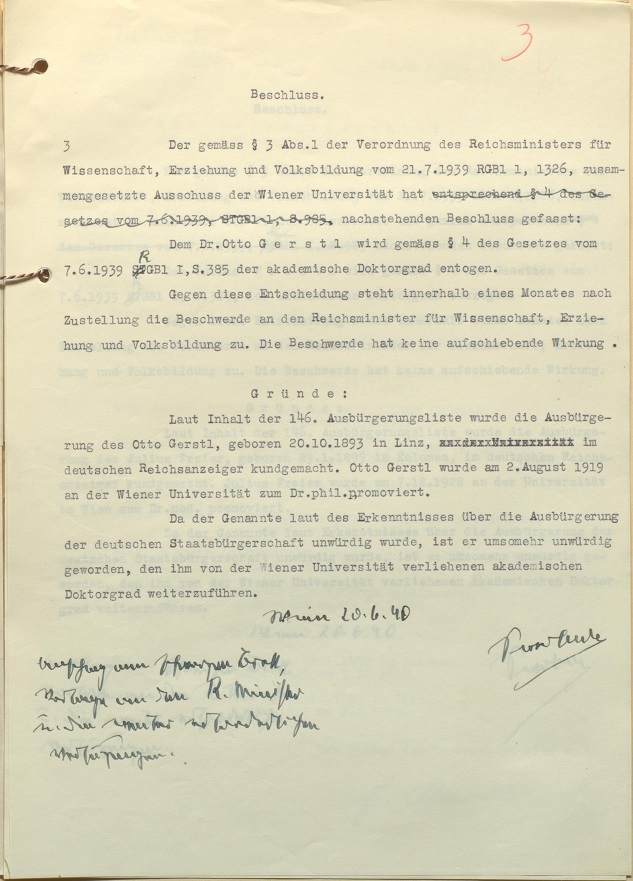

Am 2. August 1919 erwarb er an der Juridischen Fakultät der Universität Wien den Grad eines Dr. iur.

Nach seinem Studium lebte Otto Gerstl wieder in Linz, Landstraße 71–75, und war als Rechtsanwalt in der Kanzlei seines Vaters tätig, die er nach dessen Tod 1920 übernahm. Daneben hatte er sich einen Namen als Kunstsammler und -sachverständiger gemacht.

Nach dem "Anschluss" wurde Gerstl am 27. Mai für zwei Wochen in Linz inhaftiert, erhielt im Juni 1938 Berufsverbot und musste sich gegenüber der Gestapo verpflichten das Gebiet des Deutschen Reiches zu verlassen. Für seine Sammlung erhielt er keine Ausfuhrgenehmigung, weshalb er große Teile davon dem Linzer Landesmuseum vermachte.

Im Juli 1938 emigrierte er gemeinsam mit seiner Mutter Emma Gerstl nach London/Großbritannien, mit der Absicht weiter nach Kapstadt/Südafrika zu emigrieren. Da er kein entsprechendes Visum erhielt, emigrierten sie 1939 stattdessen mit der SS Hamburg am 22. Dezember 1938 von Southampton nach New York City, NY/ USA und weiter nach Chicago/USA, wo sie - wie in London - von Unterstützungen der "Jewish Welfare" leben mussten.

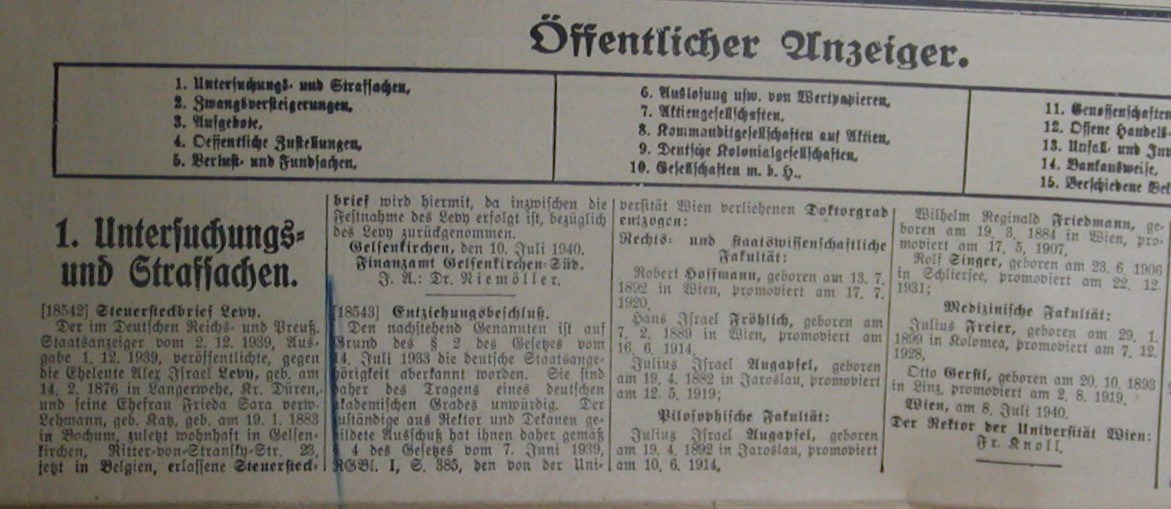

Im März 1940 wurde er aufgrund der erzwungenen Emigration aus dem Deutschen Reich ausgebürgert - damit verbunden waren Staatenlosigkeit und Vermögensverlust. Infolge wurde ihm am 20. Juni (8. Juli) 1940 von der Universität Wien sein Doktorgrad aus rassistischen Gründen aberkannt, da er im Nationalsozialismus "als eines akademischen Grades einer deutschen Hochschule unwürdig" galt (irrtümlicherweise wurde ihm ein "Dr. med." anstelle des "Dr. iur"-Grades aberkannt; die Aberkennung wurde am 13. Juli 1940 im Deutschen Reichsanzeiger verlautbart).

Otto Gerstl absolvierte in den USA einen Kurs am Art Institute of Chicago und arbeitete ab 1941 als Gebrauchsgrafiker. 1942 wurde er für die U.S. Army gemustert, aber nicht mehr eingezogen - damals lebte er in 3356 W. Adams str., Chicago, IL/USA und arbeitete bei Dixie Vortex Inc. in Chicago, IL und wurde im April 1944 U.S.-amerikanischer Staatsbürger.

1947 verlangte Gerstl vom Oberösterreichischen Landesmuseum seine Sammlung an Grafiken und Zeichnungen zurück. Die Rückstellung erfolgte 1948. Er kehrte 1952 nach Linz zurück und wurde noch im selben Jahr ordentlicher Schüler der Kunstschule der Stadt Linz und erlangte auch wieder die österreichische Staatsbürgerschaft (unter Verlust der amerikanischen).

Erst 15 Jahre nach der Aberkennung und lange nach dem Ende des Nationalsozialismus wurde ihm der Doktorgrad am 15. Mai 1955 wieder zuerkannt, bzw. die Aberkennung für "von Anfang an nichtig" erklärt.

Otto Gerstl starb im Jänner 1974 und wurde am Jüdischen Friedhof in Linz beerdigt.

Seine Grafiksammlung, die neben Zeichnungen von Moritz von Schwind, Gustav Klimt, Klemens Brosch oder Koloman Moser auch eigene Werke beinhaltet und bereits 1959 dem Landesmuseum als Legat übergeben worden war, ging nach seinem Tod mit letztwilliger Verfügung an das Oberösterreichische Landesmuseum. 2018 thematisierte das Lentos Museum Linz in der Ausstellung "1918 – Klimt – Moser – Schiele. Gesammelte Schönheiten" die Geschichte der Sammlung und des Sammlers auch im Licht der Provenienzforschung.

Lit.: Archiv der Universität Wien/Promotionsprotokoll IUR 1915–1919 Nr. 1197, Rektorat GZ 1003 ex 1939/40, GZ 1018 ex 1939/40, GZ 561 ex 1944/45 ONr. 15; Deutscher Reichsanzeiger Nr. 52 vom 1. März 1940 und Nr. 162 vom 13. Juli 1940; WAGNER Bd. 1 2008, 316-328; POSCH 2009, 417; SAUER/REITER-ZATLOUKAL 2010, 151; Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek 2010; Foto der Grabstätte; Nachlass im Landesmuseum Linz; www.ancestry.de.

Katharina Kniefacz, Herbert Posch